住宅用火災警報器の設置

住宅用火災警報器とはどんなもの

すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられている、火災による煙を感知し、警報(電子音や音声)を発するものです。

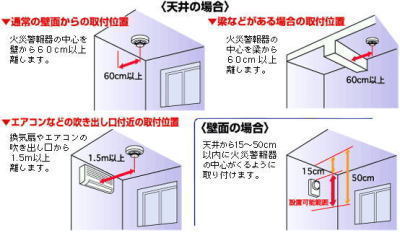

天井または壁に取り付けるもので、ネジ等で簡単に設置できます。

なぜすべての住宅に「住宅用火災警報器」が必要なのでしょうか

平成15年から24年まで10年連続して、住宅火災による死者数が全国で1,000人を超えています。また、死者数に占める高齢者の割合が非常に高く、平成25年中では70.5%を占めています。住宅用火災警報器は火災発生をいち早く知らせ、住宅火災からの逃げ遅れを防ぐことを目的として、すべての住宅への設置が義務づけられました。

米国においては、1970年代から住宅用火災警報器の設置が義務化され住宅火災による死者数が半減したことが報告されており、我が国においてもその効果が期待されます。 現在、住宅用火災警報機の設置率は、日本全国で79.6%(平成26年6月1日時点)となっており、平成25年中の住宅火災による死者数が1,000人を下回るなど、住宅用火災警報器の普及とともに死者数は減少傾向にあります。

どこに設置するの

設置する部屋

寝室・台所・階段等に設置が義務づけられています。

台所は、平成25年4月1日より新築等の住宅に設置が義務づけられましたが、既存の住宅に適用はありません。ただし、既存の住宅においても、台所は火気の取り扱いがあることから設置をお勧めします。

注意事項

鑑定マーク

日本消防検定協会の鑑定品には、『鑑定マーク』が貼付しています。製品を購入する際の目安にしてください。

最寄のホームセンターや電気店で販売されています

煙を感知するものと熱を感知するものがあります。(設置義務のある場所には煙を感知するものを設置してください。)鳴動方式は「ピー!ピー!」と警報音で知らせるタイプや、「ウィーン!ウィーン!火事です!火事です!」と音声で知らせるタイプ等種類は様々です。

警報機の点検確認

警報機本体の寿命は、おおむね10年です。設置・使用状況により異なりますが、電子部品の劣化や目詰まりなどにより、性能を確保できない可能性があるため、10年を目安に交換をお勧めします。

悪質な訪問販売に注意

住宅用火災警報器の設置が義務づけられたことに便乗して、警報器を不適正な価格で販売したり、関連商品の購入を迫ったりする業者にご注意下さい。もし、購入(契約)してしまっても、訪問販売や電話による勧誘販売での契約は、8日以内なら書面によりクーリングオフ(無条件解除)ができます。困ったときは生活環境課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原554番地1

電話番号 079-276-1191

ファックス 079-276-2246